回顾: 美国封存60年的绝密文件曝光: 他们曾计划杀死我们每一个人

【前言:】

2015年,乔治·华盛顿大学的国家安全档案馆意外曝光了一份令全球震惊的机密文件。

这份文件中的措施一旦顺利落实。

全球主要都市如俄罗斯的莫斯科和圣彼得堡,以及中国的北京和上海,将面临消失的命运。这些城市将逐渐从地图上消失,成为历史的一部分。

这份报告将北京、上海、广州等全国百余个城市列为重点发展区域。

该计划文件的披露迅速在全球范围内引发了巨大的反响。

与此同时,美国在冷战期间实施的秘密计划也被完全揭露。

这份计划的具体内容让人不寒而栗。

这份半个多世纪前的计划,是否意图消灭全人类?

美国人的真实意图是什么?

让我来详细解释一下。

【灭绝人性的计划】

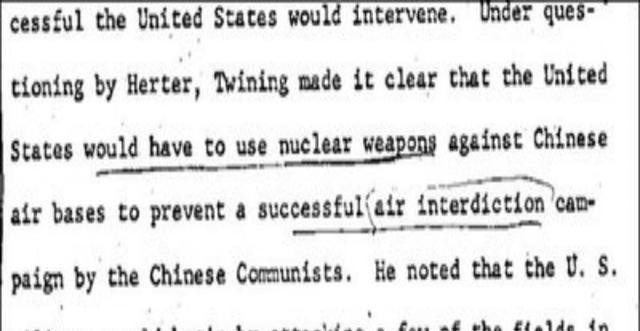

这份曝光的文件标题是《1959年核武器研发规划》。

1956年6月,美国战略司令部拟定了一份详尽的计划,总页数接近一千页。

这份档案的首页醒目地印着"绝密"字样。

这份全面核打击文件的制定,根源在于冷战时期的国际局势。当时,美苏两大阵营的对峙催生了这一战略规划。冷战背景下,核武器成为大国博弈的关键筹码,双方都试图通过制定详细的核打击方案来维护自身利益,确保战略优势。这种军事策略的出台,直接反映了那个时代全球政治格局的紧张态势和核威慑理论的实际应用。

二战落下帷幕后,美国和苏联这两个在战火中崛起的大国成为全球格局的主导力量。

各国迅速展开了对全球势力范围的激烈角逐。

在这场冲突中,由于双方在信仰和意识形态上存在根本分歧,彼此之间始终保持着对立和敌意。

在全球局势紧张的背景下,两国依靠的不是庞大的军队,而是各自储备的数万枚核武器来确保自身安全。这些核弹头成为双方维护战略平衡的关键因素,远比传统军事力量更具威慑作用。

在美国,一份针对苏联及其盟友的全面核打击计划被秘密制定。这一计划旨在通过核武器彻底摧毁苏联阵营,反映了当时美国对苏联威胁的极端应对策略。该计划的出现,揭示了冷战时期两大超级大国之间紧张对峙的严峻现实,以及核战争阴影下国际关系的脆弱性。

这份记录明确列出了横跨欧亚大陆的一千多个地点,具体范围从德国东部开始,延伸至莫斯科,最终到达中国。

此外,文件还详细列出了针对每个目标的轰炸计划,包括具体投弹量和精确位置。

首要的进攻对象是莫斯科,紧随其后的是圣彼得堡。

在这两座城市里,核弹的预定打击目标就超过了三百处。

北京作为我国的首都,被列入了第十三个攻击目标名单。这座城市因其重要地位而成为敌方战略计划中的关键目标。在战时规划中,北京的位置被明确标注为第十三个需要重点打击的目标区域。这种安排反映了北京在国家安全体系中的核心地位,也凸显了其在战略布局中的重要性。敌方将北京作为第十三个目标,充分说明了这座城市在整体战略考量中的特殊位置。

上世纪特定时期,我国境内超过一百座城市被列入核武器攻击的潜在目标名单。这一数字反映出当时的国际形势对我国国家安全构成的严峻挑战。这些城市分布在全国各地,涵盖了重要的政治、经济和军事中心。这种大规模的战略性威胁不仅凸显了当时国际关系的紧张程度,也深刻影响了我国国防政策的制定与实施。面对如此严峻的安全形势,我国不得不采取相应的防御措施,以应对潜在的核打击风险。这一历史事实为我们理解特定时期的国际政治格局提供了重要参考,同时也警示后人珍惜来之不易的和平环境。

此外,每个城市并非只分配一个。

针对这一百多个城市,美国军方为每个城市都设定了特定的轰炸目标和相应的炸弹投放数量。

袭击不仅针对工业区,还覆盖了关键的交通枢纽、军事据点以及人群聚集的场所。

从美国规划的核打击目标区域分析,其根本目的在于争夺全球主导权。

这种行为已经突破了道德底线,完全失去了人性。

他们的真实意图是彻底消灭我们所有人。

当涉及到自身利益时。

昔日被高调宣扬的国际协议、基本人权和法治原则,如今竟沦为可随意丢弃的废物,这种行径令人发指。那些曾经被视为神圣不可侵犯的规则,如今却被轻易践踏,显示出极度的疯狂与不理智。这种行为不仅违背了人类文明的底线,更是对全球正义与道德的严重亵渎。我们不禁要问,这样的做法究竟要将世界引向何方?

即便美国内部的高级官员在审阅这份文件之后。

目睹人口稠密地区被标记为核攻击目标,我不禁感到深深的恐慌和震撼。

我国核爆计划中,针对117座城市的核爆目标点位共计870处。

一旦该方案得以执行,预计将有超过800枚核武器对我国领土实施打击。

作为全国重要的工业基地,东北地区成为了这场运动的重点整治区域。由于其在国民经济中的特殊地位,东北三省首当其冲,承受了更为严重的冲击和破坏。当地的企业、工厂和基础设施都遭到了不同程度的破坏,严重影响了该地区的经济发展和人民生活。

东北地区核打击目标密集,其中辽宁省会沈阳尤为突出。据统计,整个东北三省被列为核打击目标的地点超过两百处,而仅沈阳一城就占据了四十多个重要点位。这些数据反映出该地区在战略布局中的重要地位,以及潜在的高风险性。

东三省是我国工业发展的核心区域,一旦遭受核武器攻击,将直接导致国家工业体系遭受毁灭性打击,严重阻碍工业化进程。这一关键地区若被摧毁,将造成不可估量的经济损失,影响国家整体发展战略,使我国工业化道路面临重大挫折。

上海在那时扮演着经济枢纽的角色。

美国将目标锁定在了一座城市的人口密集区、重要港口以及军事设施上。

计划中确定了超过八十处核打击目标。这些地点被精心挑选,作为潜在的核爆炸实施区域。这一方案涵盖了广泛的地理位置,每个目标都经过了严格的评估和筛选。核爆点的分布考虑了多种战略因素,旨在实现最大化的军事和政治效果。整个规划过程涉及详细的分析和测算,确保每个选定地点都符合总体战略目标。八十多个预定位置构成了一个庞大的网络,为可能的核打击行动提供了全面覆盖。这一部署方案反映了高度的战略考量和复杂的军事决策过程。

他们试图通过遏制我国工业进步来全面削弱我们的经济实力。这种策略不仅针对产业发展,更旨在破坏整体经济基础。通过限制工业升级和技术创新,他们妄图从根本上动摇我国的经济体系,阻碍经济增长。这种做法实质上是一种全面打击,意在削弱我国的经济竞争力,从而影响整体发展进程。

说到核武器的数量,很多人其实并不清楚具体有多少。

核武器的破坏力到底有多强?

核武器的破坏效果主要分为三个环节:

爆炸瞬间释放的极端热量高达数百万度。

在爆炸点周围的区域,极高的温度能够瞬间将任何物质转化为气态。这种极端热力足以让附近的物体迅速蒸发,不留任何固态残留。简单来说,爆炸产生的热量可以轻易把周围的东西变成气体,完全消失不见。

爆炸产生的冲击波在地面上引发剧烈震动,如同地龙翻滚,所到之处建筑物无一幸免,全部被彻底摧毁。

核爆炸之后,辐射影响会长期存在,其危害可能延续数十年之久。

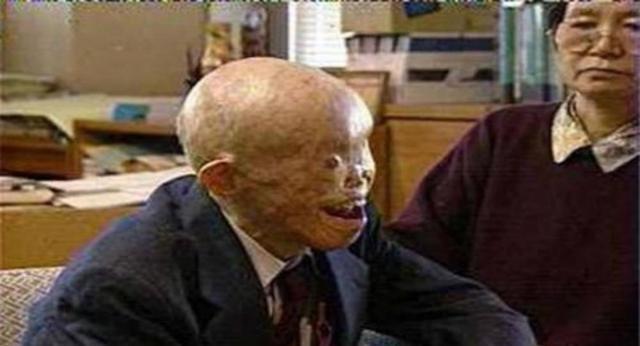

1945年,美军对日本实施了两次核打击,分别在广岛和长崎投下了名为“小男孩”和“胖子”的原子弹。这两次爆炸立即导致了约16万人丧生。这一事件不仅标志着核武器首次在战争中使用,也深刻影响了全球的军事战略和国际关系。

瞬间的高温让许多人化为灰烬,强大的爆炸冲击波则推倒了房屋,导致更多人被废墟活埋。

核污染最令人畏惧的地方在于其破坏生物遗传结构的能力。这种辐射能够穿透生物体,直接作用于细胞内部的DNA,导致基因序列发生不可逆的变异。这种改变不仅会影响个体,还可能通过遗传影响后代,造成长期的生态影响。生物体在受到核辐射后,可能会出现各种异常现象,包括生长畸形、繁殖能力下降等。这种辐射对生物基因的干扰作用,是核污染最可怕的特性之一。

遭受辐射后,人体会发生异常变化,最终在极度痛苦中死亡。

美国的最新战略部署中,计划引入一款名为“马克6号”的新型核弹头,其爆炸威力可达15万吨TNT当量。

这个爆炸的当量高达14万吨,是小男孩原子弹威力的七倍以上,破坏力极其惊人。

美国为何投入大量核武器,策划这场极具毁灭性的核打击行动?其背后动机值得深入探讨。首先,美国可能认为通过展示其核武实力,能够震慑潜在对手,确保自身在国际舞台上的主导地位。其次,核打击可能被视为一种迅速结束冲突的手段,减少长期战争带来的消耗和损失。此外,美国可能希望通过此举,向全球展示其军事技术的先进性和不可挑战性,从而巩固其超级大国的地位。最后,这种极端行动也可能是出于对国家安全的高度担忧,认为只有通过彻底的打击才能消除威胁。总之,美国的这一决策,尽管残酷,但背后有着复杂的战略考量和深层次的政治意图。

【“引人注意”的中国】

第二次世界大战落下帷幕后,美国和苏联这两个超级大国之间的紧张关系迅速升温,直接导致了朝鲜战争的爆发。随着冷战格局的形成,两大阵营在朝鲜半岛的利益冲突不断加剧。美国支持南部的韩国政府,而苏联则扶持北部的朝鲜政权,双方互不相让。这种对峙局面最终在1950年演变为全面军事冲突,使朝鲜半岛成为美苏争霸的战场。战争的直接导火索是朝鲜人民军越过三八线,向韩国发动进攻,但深层次原因则是美苏在东亚地区的战略博弈。

在朝鲜战争爆发前,中国刚刚经历了一场激烈的内战,国家经济和社会秩序都处于崩溃的边缘。

美国基于这些理由,完全忽略了我们的军事力量。

美军在朝鲜战争中低估了中国的战略地位,未能将我国视为主要防范目标,这一决策失误直接导致了其在战场上的重大失利。

美国在评估了我国的军事能力后,意识到我们具有强大的战争潜力,因此将我国纳入了其战略防范的名单之中。这一决策反映了他们对我国实力的重新认识,并采取了相应的防御措施。

在冷战时期,一个苏联就让美国感到巨大的压力,如果再出现一个像苏联那样的超级大国,

美国将为此付出难以承受的代价。

因此,我国也被列为该打击计划的关键参与方。

【计划的破产】

美国在获得核武器后,迅速将其作为威慑全球的战略工具。这种毁灭性武器的存在,成为了美国在国际舞台上施加压力的重要手段。核武器的出现,不仅改变了军事力量的格局,也让美国在全球事务中占据了主导地位。通过展示核打击能力,美国向世界传递了明确的信号:任何挑战其利益的行为都将面临严重后果。这种战略威慑在冷战时期尤为明显,成为了美国维护自身安全和影响力的关键因素。

我国领导人曾明确指出,即便武器装备再先进,战争的核心要素依然是人。

美国前总统艾森豪威尔对此表示:“核武器最强大的时候是它还没被使用的时候。但毛泽东是个难缠的对手,吓唬和威胁对他不起作用。”

1959年,艾森豪威尔向赫鲁晓夫发出邀请,促使其前往美国进行访问。

在为期十三天的行程中,他不仅参与了多场会议,还实地考察了农业基地,并抽空游览了迪士尼乐园。

与玛丽莲梦露共度晚餐时光。

赫鲁晓夫展现出的平易近人态度,成功扭转了美国民众对苏联的固有认知。他的亲民作风,打破了美国人眼中苏联领导人严肃冷漠的刻板印象,让两国关系出现了新的转机。这种形象的转变,为冷战时期的苏美互动带来了不一样的色彩。

赫鲁晓夫出访时的友好姿态为美苏关系的改善创造了契机。通过一系列外交互动,双方之间的紧张局势逐渐缓解。这位苏联领导人的积极举措为两国关系注入了新的活力,开启了双边关系缓和的进程。在此次访问中,赫鲁晓夫展现出的诚意和务实态度,为冷战格局的松动提供了可能,使美苏关系朝着更加积极的方向发展。

与此同时,美国国内也开始出现分歧。

越来越多的人倾向于通过对话和协商来化解矛盾。他们认为,相比对抗和冲突,寻求共识和妥协是更明智的选择。这种观点的支持者主张,耐心沟通和相互理解能够有效避免局势升级,为各方找到都能接受的解决方案。他们认为,和平方式不仅能减少损失,还能为长期稳定奠定基础。尽管存在不同意见,但通过理性交流来达成一致已成为许多人的共识。

艾森豪威尔提出的全方位核打击战略遭到了强烈抵制。该计划主张在任何冲突中优先使用核武器,这种激进做法引发了广泛质疑。批评者认为,这种战略不仅会导致大规模人员伤亡,还可能引发不可控的全球性核灾难。反对者强调,核武器的使用应当受到严格限制,只有在极端情况下才能考虑。他们主张通过外交手段和常规军事力量来解决问题,认为这才是更为稳妥的策略。这一争议反映了当时国际社会对核武器使用的严重分歧,也凸显了核战争可能带来的灾难性后果。

美国在欧洲有多个合作伙伴,在制定政策时需顾及这些国家的立场和利益。作为北约的主要成员国,美国在涉及欧洲事务时往往需要与其盟国进行协商,以确保决策的协调性和一致性。这种协商机制不仅体现了美国对盟友的重视,也反映了国际关系中多边合作的重要性。在处理欧洲相关议题时,美国通常会通过外交渠道与盟国沟通,寻求共识,以维护跨大西洋关系的稳定。这种合作模式有助于美国在欧洲地区更好地实现其战略目标,同时也能够增强其在国际事务中的影响力。

西欧国家作为美国的盟友,一旦美国发动全面核攻击,苏联势必会对这些国家进行反击。

西欧国家普遍国土面积有限且人口密集,一旦遭遇核打击将面临毁灭性后果。这些国家狭小的地理空间和高密度的人口分布,使得核爆炸带来的冲击波、热辐射和放射性污染造成的破坏程度会成倍增加。在核爆的瞬间,大规模杀伤效应不仅会造成直接的人员伤亡,还会导致基础设施的全面瘫痪,整个社会体系将陷入无法恢复的困境。核武器的破坏力远超常规武器,其产生的长期放射性污染更会使这些地区在数十年内无法居住。这种毁灭性的后果是西欧国家根本无法承担的,一旦发生核战争,这些国家的生存都将面临严重威胁。

至此,针对全面核战争的战略部署被暂时中止。

【总结:】

这份计划清楚地表明,军事实力的不足会对一个国家造成毁灭性的打击。

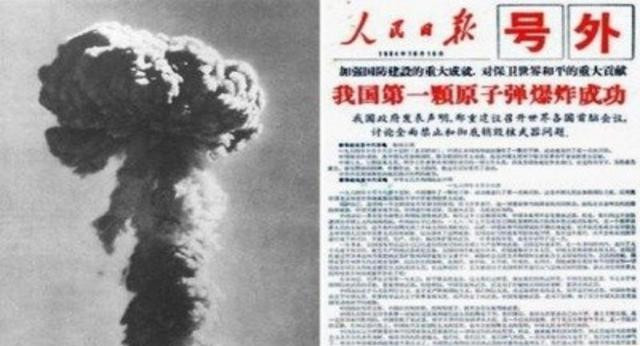

中国随即启动了核武器研制计划。面对国际核威胁,我国决定自主研发核武技术。在钱学森等科学家的带领下,科研团队克服重重困难,突破技术瓶颈。经过数年艰苦攻关,我国于1964年成功试爆第一颗原子弹,标志着中国正式成为拥有核武器的国家。这一成就不仅增强了国防实力,也提升了国际地位,为维护世界和平作出了重要贡献。

1966年,我国成功验证了氢弹的基本原理,紧接着在第二年,又顺利完成了氢弹的空投测试。这两次重大实验标志着我国在核武器研发领域取得了重要突破,为后续的核武器发展奠定了坚实基础。

中国迅速实现了从无核到拥有核武器的重大突破。在短短数年间,通过自主研发和科技攻关,成功跻身核大国行列。这一跨越式发展标志着中国在国防科技领域取得了历史性成就,极大地提升了国家安全保障能力和国际战略地位。中国核武器的发展历程体现了国家意志与科技实力的完美结合,为维护世界和平与稳定作出了重要贡献。

现在,我们国家终于摆脱了别国核武器的威胁。以前总担心别人会用核弹来吓唬我们,但现在不一样了。我们有了自己的核武器,再也不用看别人脸色过日子了。这让我们在国际上说话更有底气,也能更好地保护自己。说白了,我们不再是那个被人用核武器指着脑袋的国家了。现在我们可以挺直腰杆,和其他国家平等对话,再也不用担心别人用核武器来欺负我们了。这确实是件值得高兴的事,说明我们国家越来越强大了。

核武器的掌握为我国提供了强大的战略威慑能力。这种战略性武器能够对可能存在的威胁形成有效遏制,使我国在国际局势中占据更为有利的地位。通过拥有核武器,我国不仅提升了自身的安全保障水平,也在一定程度上维护了地区乃至全球的战略平衡。这种威慑力的存在,使潜在的敌对势力在采取行动前不得不三思而后行,从而降低了冲突爆发的可能性。

维护国家疆域的统一和主权的独立自主。

核武在全球政治舞台上扮演着关键的战略角色。

提升我国在全球舞台上的发言分量和辐射效应,增强对外交涉中的主动性和防御能力。通过在多边机制中积极参与规则制定,强化经济、科技等领域的竞争优势,为我国争取更多战略回旋空间。同时,构建完善的法律保障体系和应急响应机制,有效维护国家利益和安全。这种全方位的能力建设,将有助于在国际事务中占据更有利的位置,实现国家利益的最大化。

中国始终秉持着和平发展的理念,坚定不移地走和平发展道路。

中国坚定承诺在任何情况下都不会率先动用核武器,同时积极推动全球核裁军进程,努力实现彻底消除核武器的长远目标。中国始终秉持和平发展的理念,致力于维护世界和平与安全,通过外交途径促进国际社会就核武器问题达成共识。中国支持《不扩散核武器条约》的宗旨和原则,并积极参与相关国际谈判与合作,为构建无核武器世界贡献力量。中国呼吁所有核武器国家共同承担责任,采取切实措施减少核风险,最终实现全面禁止和彻底销毁核武器的目标。中国将继续与国际社会一道,推动核裁军进程,为维护全球战略稳定和人类共同安全作出不懈努力。

保障每个人的安全与权益。